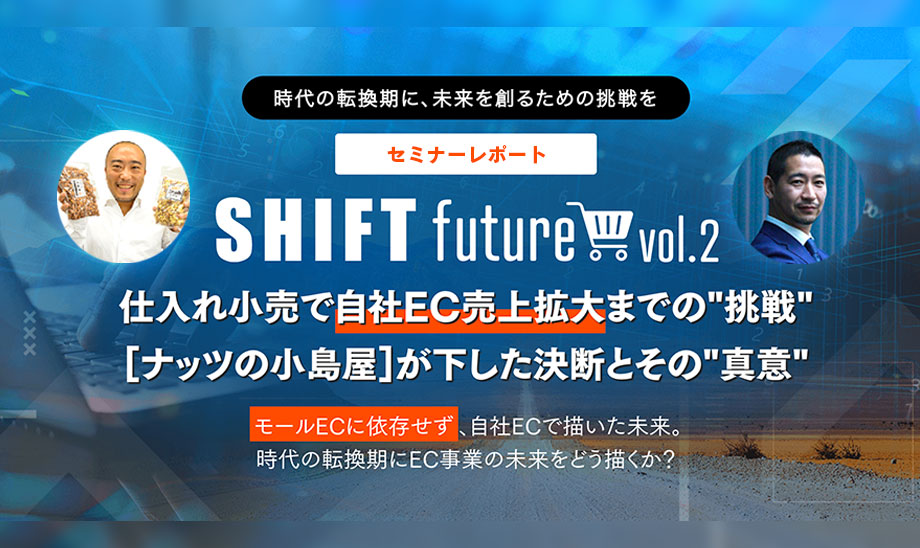

ライブコマースの配信現場を公開!視聴者を楽しませる企画やトークの秘訣とは?【手帳ブランド・アシュフォードさま】

- 2025.03.27

2025.03.27

みなさんは、ライブコマースの配信現場をご覧になったことはあるでしょうか?

配信に使う機材、撮影場所、企画の立て方、視聴者さんと会話するコツなど、ライブコマースを行う具体的な方法については、「よくわからない… イメージがつかめない… 」というご質問をいただくケースが数多くありました。

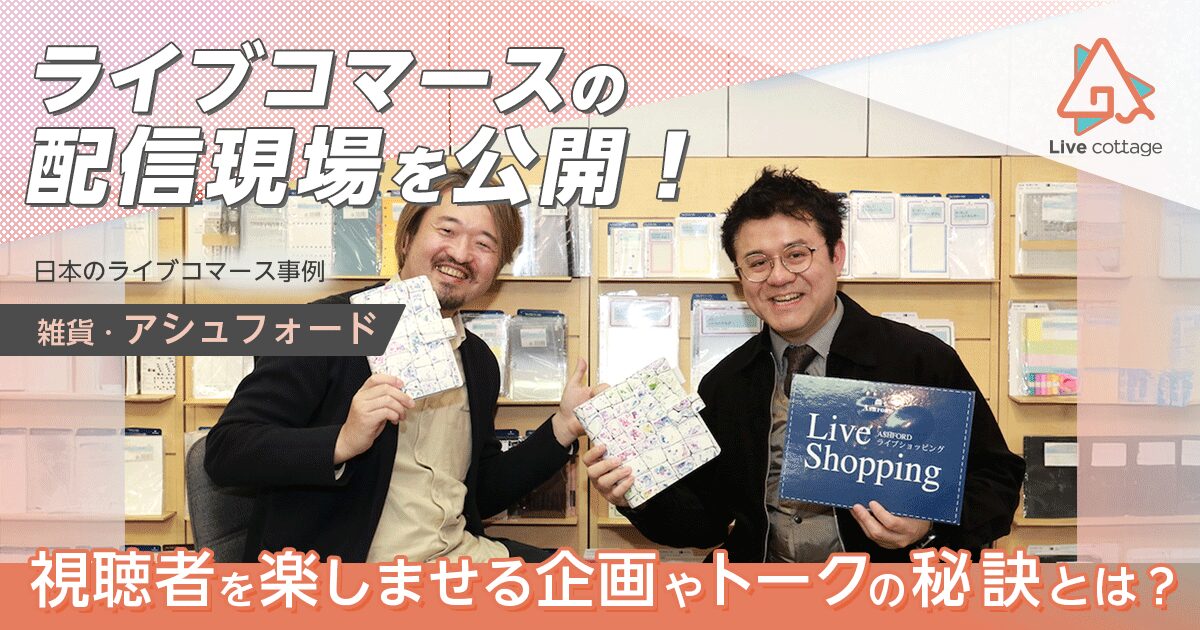

そこで今回、ライブコマースの成功事例をお伝えする連載の第4回では、システム手帳メーカーのアシュフォード株式会社にご協力いただき、ライブコマースの配信現場の取材に行ってきました。

ライブコマースの準備や配信中のようすをお伝えするとともに、出演者の向井善昭さんにインタビューを実施し、ライブコマースを始めたきっかけや企画を立てる方法論、視聴者さんを楽しませるために意識していることなどをうかがいました。

配信からシステム手帳がいくつも売れていく“アシュフォード流”のライブコマースとは?ライブコマースを検討している事業者さまや、ライブコマースを強化していきたい事業者さまは、同社の取り組みをぜひ参考にしてください。

※取材は2025年1月15日に実施しました。記載内容は同日時点の情報です。

アシュフォード株式会社は2024年4月から隔週水曜日の昼に約1時間のライブコマースを配信している。出演者は顔を出さず、声と手の動きでシステム手帳を紹介する。

インタビュー・ライブコマース配信現場の様子は動画でもご覧いただけます。

目次

システム手帳メーカーのアシュフォード株式会社を訪問

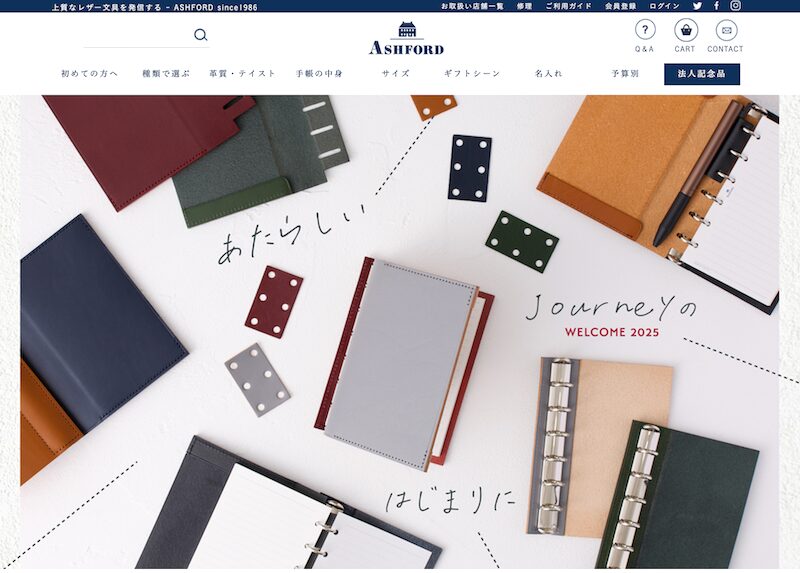

アシュフォード株式会社は1986年創業のシステム手帳メーカーです。手のひらサイズからB5まで5種類の大きさのシステム手帳やリフィル(手帳の中身)、革製の手帳カバーなどを販売しています。

商品の企画から販売まで手がける総合手帳メーカーとして、個性的かつ魅力的な商品を展開してきました。主な販売チャネルは書店や文具店、雑貨ショップ、量販店といった実店舗ですが、近年は公式オンラインショップを軸としたEC事業も拡大しています。

販促の一環でライブも行っており、インスタライブは2020年4月から毎週火曜日、2024年4月からは「Live cottage(ライブコテージ)」を導入しての自社ライブを隔週水曜日に配信しています。

システム手帳ブランド「ASHFORD(アシュフォード)」の公式オンラインショップ。システム手帳やリフィル、革製のカバーなど数百種類の商品を販売している。

ライブコマースの準備から配信までレポート

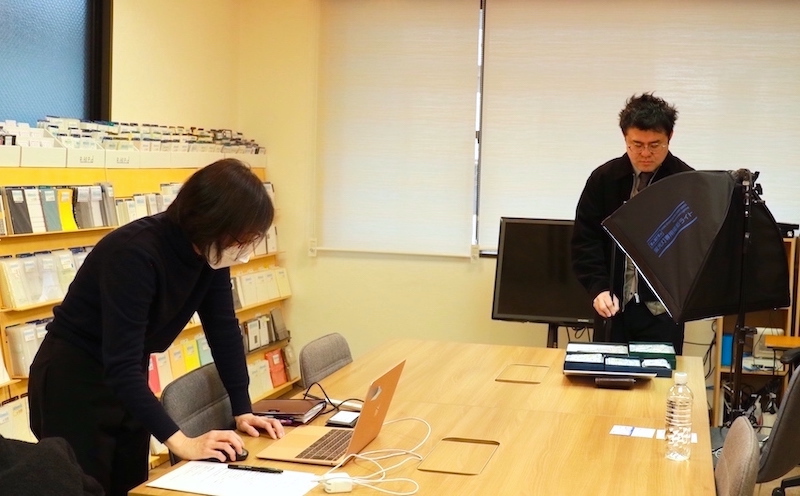

1月15日の昼12時過ぎ、配信開始の約30分前に出演者の向井さん(写真右)たちが配信の準備を始めました。ライブの配信場所はアシュフォード株式会社の東京オフィス内にある会議室。ライブで紹介する手帳カバーを机の上に並べ、撮影用のスマートフォンと照明をセッティングします。配信の約20分前にはInstagramアカウントのストーリーズでライブ配信の内容をあらためて告知しました。

ライブコマースの約30分前に準備を開始

机の上に商品を並べ、照明をあてて、固定したスマートフォンで撮影する

ライブコマースの管理画面は別のスタッフさんが操作します。ライブの配信中は視聴数などをリアルタイムでチェックしながら、視聴者さんからのコメントの見落としを防ぎ、ときには出演者の向井さんにカンペを出すこともあるそうです。ライブの配信システムは株式会社フューチャーショップが提供しているライブコマース配信プラットフォーム「Live cottage」を使用しています。

パソコンとスマートフォンで配信画面をチェックしながら管理画面を操作する

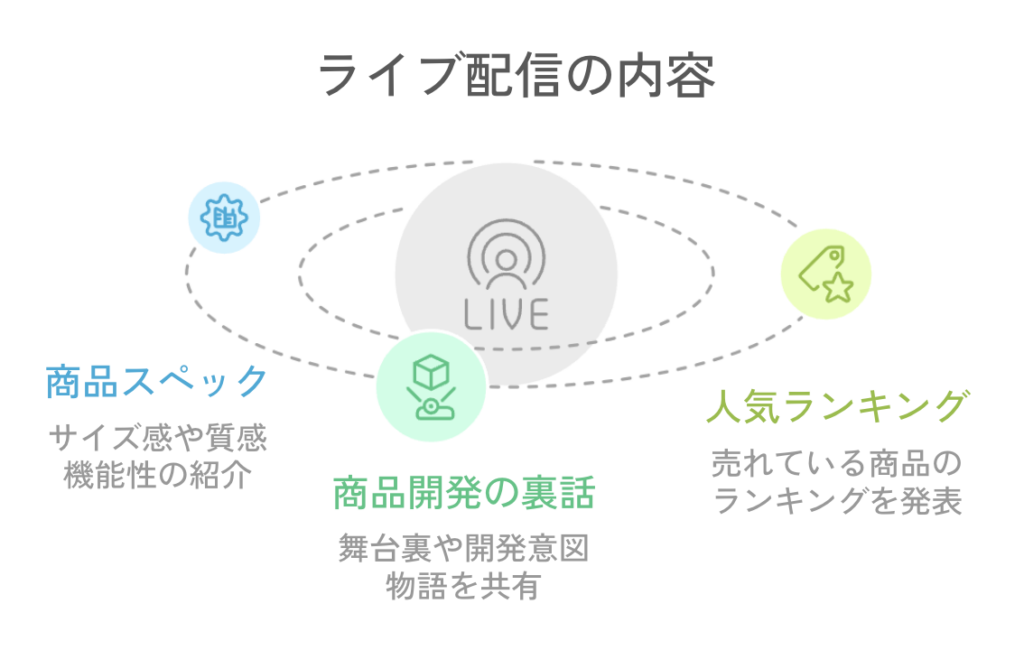

時刻は12時30分。ライブが始まると、向井さんは軽妙なトークで視聴者さんに語り始めました。今回のライブでは手帳カバーの人気シリーズ「シャルトル」の新作を紹介することを説明し、人気ランキングや商品開発の裏話などを話すことも伝えて視聴者さんの期待感を高めていきます。また、コメント投稿の方法や商品情報を閲覧する方法、ECサイトへ遷移して購入する手順なども説明しました。

向井さんは配信中、撮影用のスマートフォンの画面を見ながら、商品を紹介したり視聴者さんからの質問に答えたりしてライブを進行していきます。

身振り手振りを交えて、システム手帳を手に持ったときのサイズ感や使用感、重さ、革の手触りなどを紹介。リフィルを留めるリングの直径やカードホルダーの数など、お客さまが気になる細部の作りも丁寧に説明しました。

効果的なライブ配信の内容は、商品スペック・商品開発の裏話・人気ランキングが代表的なものになる

視聴者さんから「ベルトの太さは、M5以外同じなのでしょうか」といった質問が寄せられると、向井さんは「それぞれサイズが違います」と返答し、サイズ違いのシステム手帳を手に取ってベルトの太さの違いを比べて見せるなど、ライブだからこそ実現できる売り方を実践していました。

ライブ台本は、メインのトピックやタイムスケジュールが記載されているものを事前に作成しています。話す内容も台本にもとづいて事前に大まかに決めておき、本番ではアドリブを交えてトークを展開しています。

撮影用のスマートフォンの画面を見ながら、商品を紹介したり視聴者さんと会話をしたりする。

商品のサイズ感や使用感、細部の作り、革の手触りなどを動きとしゃべりで説明した。

革を長持ちさせるメンテナンスの方法も実演した

商品開発の経緯やブランドへの思いも語る

配信開始からおよそ30分が経過し、視聴者数も徐々に増えていくなか、向井さんのトークにますます磨きがかかります。

B5サイズなど大きな商品を手に取って「インパクトがすごいじゃないですか」「大きいので革の質感を存分に味わえます」「これを持って社内を歩いている自分を想像してみてください」といった売り文句で購入意欲を喚起。システム手帳の利用シーンも具体的に説明し、スケジュール管理だけでなくジャーナリング(考えていることを書き出して思考を整理すること)や大事なメモの保管、リフィルの余白をデコレーションするなど、さまざまな使い方を提案してシステム手帳の魅力を伝えました。

また、10年以上前にシャルトルシリーズを発売した経緯にも言及し、「書くことを楽しめるシステム手帳を作りたいという思いで商品化した」と説明。商品化にこぎつけるまでの紆余曲折や開発の裏話など、ECサイトでは伝えきれない思いを熱く語るようすも印象的でした。

ブランドへのこだわりや商品開発の裏話など、ECサイトでは伝えきれない思いも語った。

お客さま同士がコメント欄で会話

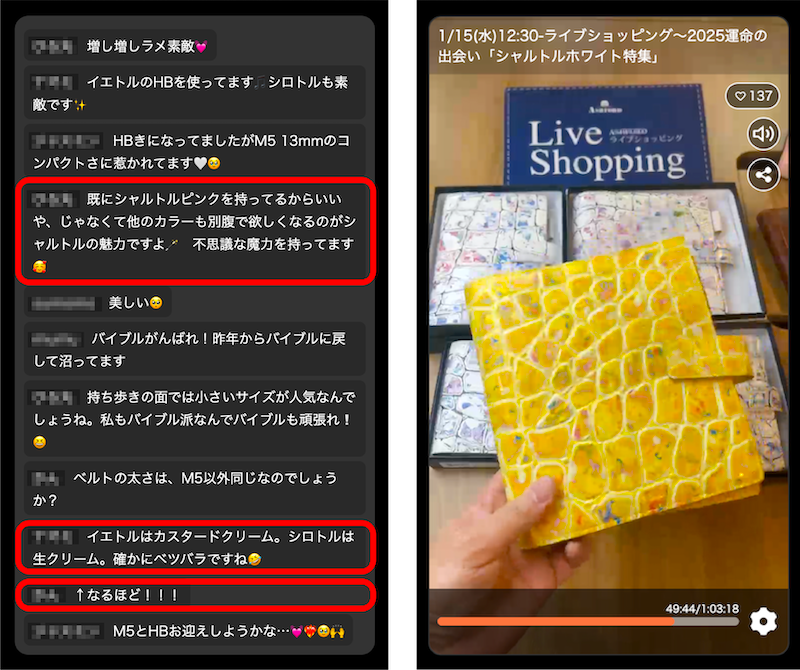

今回のライブは数十人がリアルタイムで視聴し、コメントも大いに盛り上がりました。

冒頭から「実物がじっくり見られるというのでとても楽しみにしてました!!」といったコメントが次々と投稿され、ライブを楽しみにしていたお客さまの熱量が伝わってきます。

また、「既にシャルトルピンクを持っているからいいや、じゃなくて他のカラーも別腹で欲しくなるのがシャルトルの魅力ですよ 不思議な魔力を持ってます」というコメントも。

このコメントに向井さんが「シャルトルアンバサダーやってほしいね。ベストコメントです」と応じると、別の視聴者さんが「イエトル(※シャルトルのイエロー:編集部注)はカスタードクリーム。シロトル(※シャルトルのホワイト:編集部注)は生クリーム。確かにベツバラですね」というコメントを投稿し、さらにそのコメントに別の視聴者さんが「なるほど!!!」と返すなど、コメントでのやり取りが続きます。

視聴者さん同士がコメントで交流するその光景は、ブランドのファンが集まるライブコマースの魅力を実感する一幕でした。

視聴者さん同士がコメントで盛り上がっている。画像右はシャルトルのイエロー。

なお、今回のライブで紹介したシャルトルのホワイトカラーは、配信中にライブ経由で複数の購入があったほか、アーカイブ動画経由でもECサイトで商品が売れるなど、成果もしっかりと出ていました。

ライブ後の向井さんにインタビュ―

ライブの終了後、向井さんにインタビューを実施しました。株式会社フューチャーショップの稲生がインタビュアーを務め、ライブの企画の立て方や紹介する商品の選び方、ライブを始めたきっかけ、視聴者さんを楽しませるために意識していることなど、気になるポイントを質問しました。

株式会社フューチャーショップのサービスプロデューサー/ライブコマースディレクター・稲生(写真左)が、アシュフォード株式会社の営業部/WEB・海外 OEM グループ ブランドプランナーの向井善昭さん(写真右)にインタビューを実施した。

視聴者さんを楽しませるために意識していること

fs稲生:ライブお疲れさまでした!向井さんのエネルギーが画面越しにも伝わってきて、見ているこちらも元気になるような配信でした。

向井さん:お客さまに楽しんでいただくには、まずは配信者が楽しまなくてはいけないと思っていますので、私自身がライブを楽しむことを常に心がけています。

fs稲生:ライブをやりたいと思っても、しゃべりに自信がないという方もいらっしゃいます。そういった方は、どうすればうまくしゃべれるでしょうか。

向井さん:私も偉そうなことを言えるほど上手くはありませんが、1つアドバイスするとしたら、「うまくしゃべらなくていい」と思うと気が楽になるかもしれません。商品のことを正確に伝えなくてはいけないとか、間違ってはいけないと気負うと、緊張してしゃべりにくくなってしまうでしょう。

ライブの配信中は、とにかく視聴者さんと楽しくおしゃべりすることに集中してみてはどうでしょうか。しゃべり方が、つたなくてもいい。同じようなことを繰り返ししゃべってもいいと思うんです。私は、視聴者さんからコメントでツッコミがくると、しっかり見てくださっているんだと感じてむしろ嬉しいですよ。

ライブ配信を始めたきっかけ

fs稲生:ライブ配信を始めたきっかけを教えていただけますか?

向井さん:ライブを始めたきっかけは、2020年春に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実店舗での販売が難しくなったことです。

まずはインスタライブを始めました。お店で買い物ができないお客さまのために、せめてウインドウショッピングを楽しんでいただきたいと思ったからです。物流倉庫から配信し、お客さまが「見たい」とコメントで言っていただいた商品を倉庫の棚から持ってきて、すぐに紹介するスタイルが好評でした。インスタライブは今でも毎週火曜日に配信しています。

fs稲生:2024年4月に「Live cottage(ライブコテージ)」をご導入いただき、自社ライブ配信を開始されました。インスタライブに加えて自社ライブを始めた理由をお聞かせいただけますか?

向井さん:インスタライブを配信していくなかで、ライブ中に商品を買いたいというお客さまもいらっしゃいましたので自社ライブ配信でのライブコマースを始めました。

そもそも、インスタライブを始めた当初から、ライブ中に商品を買えるようにしたいとは思っていました。弊社の商品は中国でも販売しており、中国ではライブコマースでの販売で驚くほど売れています。その流れを見ている中で、視聴画面からECサイトに直接遷移することができるLive cottageの存在を知り、システム的に使い勝手が良さそうだったので導入を決めました。

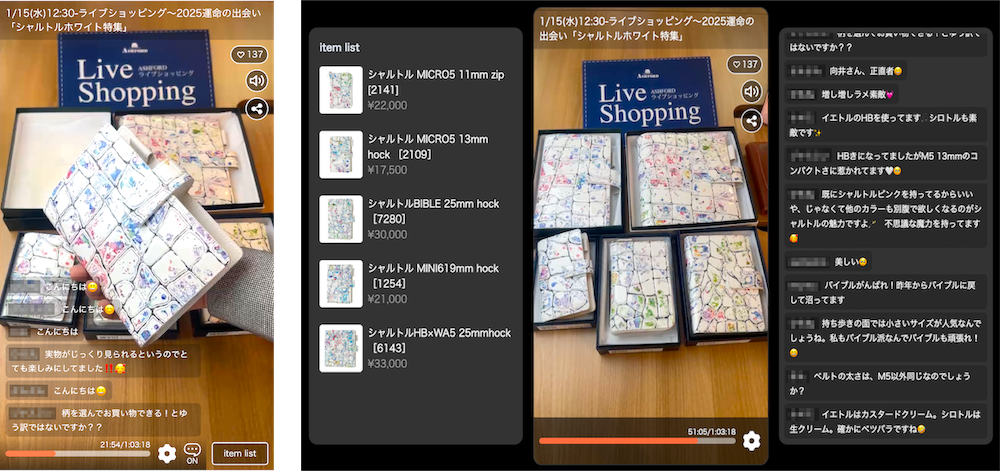

スマホの視聴画面(画像左)では右下の「Item list」をタップすると商品情報が表示される(商品画像を右下に固定表示することも可能)。パソコン(画像右)では商品情報が常時表示される。どちらも商品情報をタップするとECサイトの商品ページに遷移して購入することが可能。

インスタライブと自社ライブの役割の違い

fs稲生:インスタライブと自社ライブの使い分けについてお聞きしたいのですが、まずは、インスタライブはどのような役割があるのでしょうか。

向井さん:インスタライブは、ブランドのファンの方々に加え、システム手帳がなんとなく気になっているような潜在層とのコミュニケーションも意識して配信しています。アシュフォードの商品やブランドコンセプトなどを説明するだけでなく、システム手帳の歴史やカルチャーといった話題も織り交ぜることで、システム手帳に興味を持っていただくことを心がけています。

スマホでスケジュール管理ができる時代になり、システム手帳の役割も変わりました。例えば、自分の気持ちや考えを文字にすることで思考を整理する「ジャーナリング」のためにシステム手帳を買うユーザーさんは少なくありません。また、手帳のページをシールなどで装飾したり、気分に合わせてカバーを変えたりするなど、ファッションの1つとして使う方もいらっしゃいます。そういった手帳文化の変遷を踏まえて、手書きの手帳の良さを啓発することを意識しています。

fs稲生:自社ライブは、どのような位置付けなのでしょうか。

向井さん:自社ライブで意識していることの1つは「商品を買っていただく」ことです。ライブを視聴するお客さまは、ブランドの熱心なファンの方々が多く、アシュフォードの商品をいくつもご愛用いただいているお客さまもいらっしゃいます。ですから、ライブの企画を決めるときは、視聴してくださるお客さまの気持ちを想像し、どのような情報を伝えれば購入していただけるかを考えています。

また、自社ライブでは「店頭で接客しているような感覚」も大切にしています。店舗では、お客さまは商品を手に取ったり、店員さんに質問したりしながら買い物をしますよね。ライブでは、お客さまの代わりに私が商品を手に取って、お客さまが気になる商品のディテールや革の質感、使い勝手、サイズ感などを出来るだけリアルに伝えるよう意識しています。

ただし、自社ライブ は売ることを重視しているとは言え、数字だけを追っているわけではありません。ブランドのファンの方々に、ブランドのことをさらに好きになっていただくことを第一に考えています。

ライブコマースの売上貢献とアーカイブの効果

fs稲生:本日の配信中に、向井さんが紹介したシャルトルのシステム手帳がライブ経由で売れていました。今日のライブで特に意識したことはありますか?

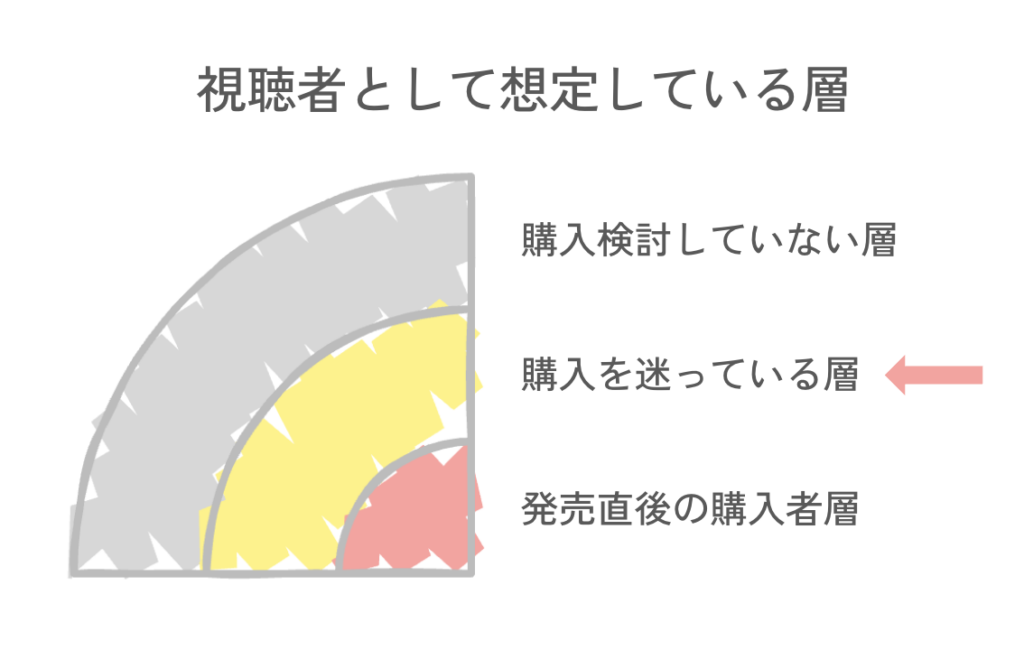

向井さん:今日紹介したシャルトルのホワイトカラーは、2024年12月に発売した商品です。発売前から楽しみに待っていてくださったお客さまは、おそらくすでに購入していらっしゃると思います。ですから、今日の配信では、〈シャルトルの新作が気になっていて、買おうか迷っている方〉が知りたいであろうことをお伝えするように意識しました。

fs稲生:過去のライブコマースでは、アーカイブでも商品が売れていますね。アーカイブすることも想定して配信内容を決めているのでしょうか。

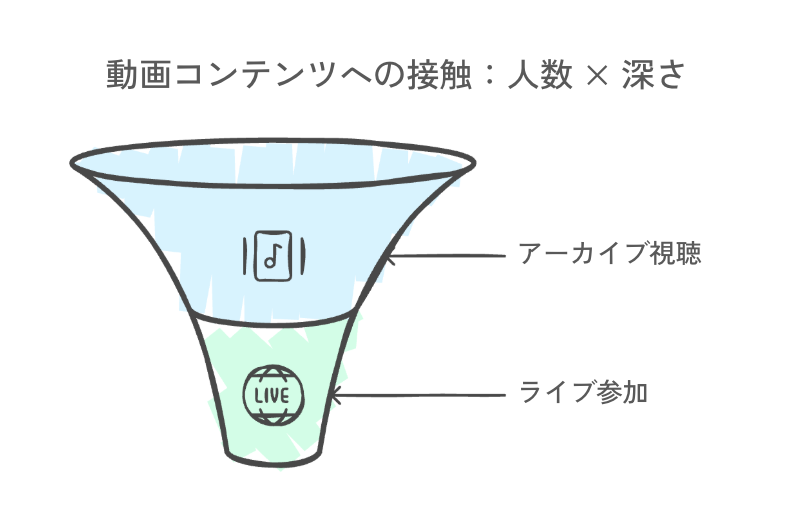

向井さん:そうですね。購入を迷っているお客さまが配信後に見返していただくことも想定しています。

ライブ配信は、お客様のご都合によってリアルタイムで視聴できる方が限られてしまいます。また、配信には準備などのリソースもかかるため、ライブ視聴だけで終わらせてしまうのはもったいないと考えています。

アーカイブ視聴は視聴時の没入感ではライブに劣るが、ライブよりも多くの方に接触できる

そのため、ライブ配信後にはアーカイブ動画を視聴していただけるよう、会員さまにメールレターをお送りしています。さらに、ECサイト内での購買体験を向上させるため、商品ページにアーカイブ動画を埋め込み、訪れた方が〈その商品を紹介している映像〉を見られるようにしています。

単なる商品紹介動画と違い、ライブ配信のアーカイブにはお客様からのコメントが含まれているため、レビューのような効果を生み出します。商品ページにアーカイブ動画を掲載することで、商品の詳細情報が伝わり、購買意欲の向上や購入前の不安解消につながり、結果的に売上の増加が期待できると考えています。

ECサイト内での購買体験を向上させるため、ライブのアーカイブ動画を商品ページに埋め込み、ページを訪れた方が視聴できるようにしている。(画像はASHFORDのECサイト)。

ライブはECサイトには載せきれない思いを伝える場所

fs稲生:あらためてうかがいますが、ライブコマースには、どのようなメリットがあると感じていますか?

向井さん:ライブは、ECサイトやコーポレートサイトといった他のオンラインの顧客接点と比べて、売り手とお客さまの心理的な距離が近いと感じています。

私はブランドプランナーも務めていますので、商品化の経緯や作り手としての思い、ものづくりの裏話などもよく話すのですが、そういった編集されていない本音や、ここだけの話を楽しんでくださっている視聴者さんもいらっしゃいます。

ECサイトやコーポレートサイトには載せきれない、作り手・売り手としての思いのようなものも存分に伝えることができて、お客さまの共感を生むことができるのが、ライブの魅力ではないでしょうか。

fs稲生:最後に、これからライブコマースを始めてみたいと考えている事業者さまに向けてメッセージをお願いできますか?

向井さん:ライブに出演する方は、難しく考えすぎず、ブランドへの思いや、ブランドに対する「好き」という感情を素直にお客さまに伝えると良いと思います。あとは、自分自身が楽しんで配信すれば、その感情が画面の向こうのお客さまにも伝わると思いますよ。

fs稲生:配信者さんが楽しみながら、ブランドや商品への素直な思いを伝えることが、視聴者さんに楽しんでいただくコツなのかもしれませんね。本日はライブコマースの現場を取材させていただき、本当にありがとうございました!

取材を終えて

ライブコマースの効果について考えるとき、視聴者数やライブ経由の売上といった数字が重要であることは言うまでもありません。その一方で、数字だけに着目するのではなく、「ブランドのファンの方々に、ブランドのことをさらに好きになっていただくことを第一に考えている」という向井さんの言葉は、ライブコマースの本質をついているとも感じました。

配信者である向井さん自身がライブを楽しみ、作り手・売り手としての思いを率直に伝える。また、店頭で接客しているようなイメージで商品を紹介し、視聴者さんの気持ちに寄り添って会話を交わす。そういった向井さんのライブ に向き合う姿勢は、これからライブコマースに挑戦したいと考えている方や、すでにライブコマースを実践されている方にとって、示唆に富むものだったのではないでしょうか。

オンラインショッピングの新しい形であるライブコマースの配信スタイルは、企業ごとにさまざまです。アシュフォードさまのように出演者が顔を出さずに配信している事業者さまもいらっしゃいます。イーコマースマガジンでは、そういったライブコマースの成功事例を紹介していますので、そちらの記事も併せてぜひご覧ください。